Etienne-Alain Hubert

Autour de Capitale de la douleur de Paul Eluard

Qu’il s’agisse des bibliophiles, des chercheurs ou professeurs dont la tâche passe nécessairement par la consultation des documents originaux, ou simplement de ceux qui aiment d’amour la poésie d’Eluard, la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet s’offre à eux comme un lieu privilégié. Son fonds Eluard n’a pas d’égal au monde, riche de livres et de manuscrits. Quel chercheur pourrait ignorer ces réalisations typographiques souvent très concertées que sont les premières éditions ? Comment se priverait-il de la vue d’une illustration dont nulle reproduction ou numérisation ne rend la fascination ? Grand lecteur, ami depuis sa jeunesse du grand relieur A.-J. Gonon, Eluard était particulièrement attentif à l’édition de ses œuvres. Élus par un homme qui a été lui-même bibliophile, le choix des caractères, le grain du papier, la formule souvent inventive du volume — allant jusqu’au dépliant ! — ces éléments ajoutent leurs pouvoirs propres à celui des mots. Quant aux manuscrits d’Eluard, celui qui les a consultés ne serait-ce qu’une fois conserve sur l’écran de sa mémoire visuelle cette écriture sage, dominée, appliquée — pour reprendre un terme aimé du poète — qui paradoxalement donne un supplément d’irradiation au langage éperdu de l’amour, du rêve ou de la révolte.

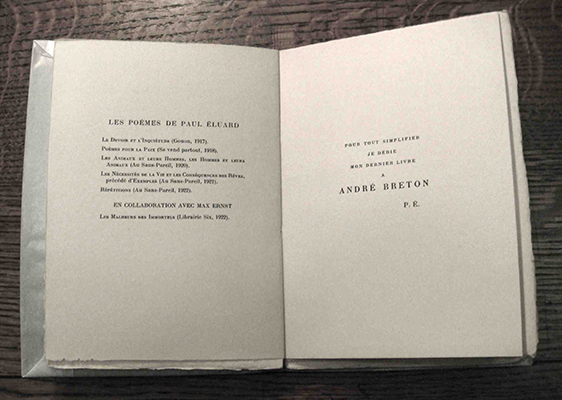

La constitution du fonds remonte au début des années vingt. Dans l’esprit de solidarité efficace qui s’est établi chez les jeunes écrivains réunis autour de la revue Littérature, André Breton s’est fait l’introducteur du nouveau venu qu’est Eluard auprès de Jacques Doucet. Sur l’histoire de ces acquisitions, il faut toujours en revenir au livre de François Chapon, C’était Jacques Doucet — ouvrage insurpassable par la sûreté du savoir qui s’y déploie, par la pénétration des analyses et par la mise à sa juste valeur du rôle joué par Doucet en personne dans la constitution d’une collection dont l’on tend aujourd’hui à attribuer le seul mérite à ses conseillers.

Après avoir cité son nom dans des lettres au mécène, Breton va se faire plus incitatif dans un programme d’achats qu’il établit de sa plume le 16 octobre 1922. Parmi les sept manuscrits d’auteurs divers dont il recommande l’achat, figure celui de Répétitions. Une lettre d’Eluard, dont les mots presque ingénus de ton nous en disent long sur le surgissement spontané du poème et la constitution du recueil — je reviendrai sur cette missive — va en accompagner la remise. Bien d’autres entrées suivront, provenant du poète ou, pour certaines, résultant de dons ou d’autres enrichissements, comme ceux qu’apportera le fonds Tzara. Le hasard veut que, récemment (en 2014), les Éditions des Cendres nous aient révélé en un sobre et élégant volume le Journal d’une familière de Doucet et amie d’Eluard, Rose Adler, dont le nom est prestigieux dans l’histoire de la reliure moderne, Eh bien, nous y lisons que, le lundi 13 octobre 1958, elle accomplit une de ses ultimes visites à la Bibliothèque et que c’est pour déposer des manuscrits d’Eluard entre les mains du directeur et d’un jeune bibliothécaire — il s’agissait de François Chapon. Dans cet acte étaient venus se conjuguer la fidélité au souvenir de l’ami duquel elle les tenait et la conviction que le lieu était le plus sûr des réceptacles.

L’accroissement le plus notable sera dû au don consenti en 1987 par Lucien Scheler. Ce grand libraire doublé d’un érudit, responsable de l’édition des œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, va offrir en totalité la collection remarquable qu’il a amassée au fil des années dans la proximité de Paul Eluard, dont il a été l’ami et dans des époques tragiques le compagnon d’engagement. Soit plus d’une centaine de manuscrits et d’exemplaires, pour la plupart en tirages de tête, truffés de pièces autographes ou revêtus de reliures dues aux plus grands. Souvent des envois y sont inscrits, les uns adressés par Eluard à des amis ou à la femme aimée, beaucoup à Lucien Scheler lui-même — et leur teneur fait saisir la complicité de l’auteur avec son dédicataire. Directeur de la Bibliothèque et ayant tenu un rôle premier dans cet enrichissement sans précédent, François Chapon va rendre un légitime hommage au don Scheler en publiant en 1989 un catalogue scientifique de la donation : instrument de travail exemplaire de 113 pages, précédé d’une ample préface de François Chapon ainsi que d’un poème de Lucien Scheler. Sa consultation est indispensable au chercheur.

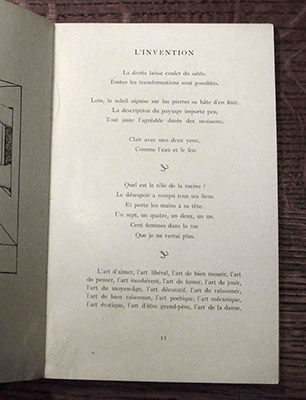

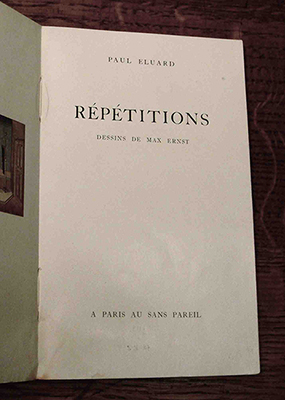

Répétitions (1922)

Voyez le manuscrit et surtout l’édition originale de Répétitions (dessins de Max Ernst, Paris, Au Sans Pareil, 1922) — recueil qui sera repris quatre ans plus tard en tête de Capitale de la douleur. Hommage à l’ami qui a enrichi l’édition de « dessins » selon la page de titre, le poème « Max Ernst » ouvre le livre (p. 7) : onze vers où Eluard évoque un univers plastique organisé impérieusement et pour ainsi dire mis à plat (« Dans un coin… », « Dans un coin… »). Univers où viennent cohabiter des motifs inspirés par l’œuvre de l’artiste : insectes voraces, sexualité adolescente et ambiguë, « poissons d’angoisse ». Rapprochant de façon inattendue des éléments puisés dans des catalogues ou des périodiques désuets, les collages de Max Ernst qui illustrent le livre parviennent au plus inquiétant en recourant au banal d’un autre siècle.

Répétitions, page de titre

© Succession Paul Eluard

C’est sans doute dans une simplicité — d’un autre type — que, quelque part, les images et le texte se rejoignent. Il règne alors dans la poésie d’Eluard un dénuement consenti : énonciation dépouillée, vocabulaire du quotidien, respiration brève des phrases qui tendent à se juxtaposer, centrage très simple du vers dans la page. Le voisinage de Paulhan, attentif aux mystères du langage banal, est perceptible. Eluard, ai-je dit, a cédé le manuscrit à Jacques Doucet. Faute de pouvoir citer dans son intégralité la lettre par laquelle il le lui présente, j’en retiens ces quelques lignes habitées par l’image douce et presque tactile du copeau. Échappé au rabot de l’artisan, le copeau constitue un élément minimal, léger et souple, qui se prête à tous les entrelacements, comme le mot ou l’image dans le poème :

« Il s’agissait de recueillir tous les déchets de mes poèmes à sujets, limités et forcément arides, toutes les parties douces comme des copeaux qui m’amusent et me changent un peu : elles me paraissent faites depuis toujours, comme les mots et j’y ai pris goût facilement […] Le vers a jailli tout seul. Tout se lie, les mots favoris se placent — tout cristal — on les connaît si bien […]. »

C’est ce que nous dit aussi un poème où Eluard fait, pour ainsi dire, parler la parole : « J’ai la beauté facile et c’est heureux » (« La Parole » p. 17).

Mourir de ne pas mourir (1924)

Peut-on saisir le pouvoir bouleversant que ce livre détient si l’on n’a pas eu entre les mains l’édition originale, publiée en 1924 aux Éditions de la Nouvelle revue française dans la collection « Une œuvre, un portrait » ? Tout y est tragiquement parlant pour celui qui découvre l’achevé d’imprimer daté du 25 mars 1924 : à un jour près, la date est contemporaine de la disparition qui, pendant quelque temps, fit craindre le pire à la famille d’Eluard et à ses amis, l’entraînant dans un voyage désespéré autour du monde.

La page de titre, d’abord : Paul Éluard [sic] , MOURIR / DE NE PAS / MOURIR / avec un portrait de l’auteur / par / MAX ERNST/ « Je meurs » [ces deux mots en italique, décalés à droite et en épigraphe].

L’on sait que l’expression « Mourir de ne pas mourir » se rencontre chez des mystiques, Jean de la Croix, Thérèse d’Avila ; elle a peut-être été inspirée de formulations populaires en Espagne, sans compter qu’Eluard aurait pu la trouver citée chez Barrès. Selon Lucien Scheler, l’épigraphe « Je meurs… » se souvient également d’un cantique de Thérèse d’Avila ; les travaux de Nicole Boulestreau ont exploré avec pénétration ces parages mystiques de la poésie d’Eluard.

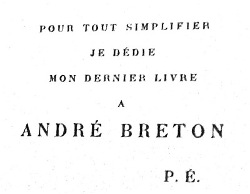

Mais le plus frappant est la dédicace testamentaire qui, après la page de titre, se donne à lire isolée au milieu d’une page blanche :

POUR TOUT SIMPLIFIER

JE DEDIE

MON DERNIER LIVRE

A

ANDRE BRETON

P.E.

Mourir de ne pas mourir, dédicace

© Succession Paul Eluard

Mots chargés de résonances sous leur apparente banalité : ils font écho à une formule de celui qui incarne pour les surréalistes la rupture absolue, Rimbaud. Comme je l’avais montré il y a une vingtaine d’années, les termes « pour tout simplifier » sont prélevés dans la lettre de Rimbaud expédiée à son ami Ernest Delahaye le 14 octobre 1875 — et c’est dans cette missive préludant au départ que vient s’insérer le poème « Rêve » que Breton et Eluard voient comme l’ultime production poétique de son auteur, la dernière étape d’une trajectoire météorique. À nous de savoir déchiffrer dans la dédicace de Mourir de ne pas mourir un adieu rimbaldien à la poésie.

Mourir de ne pas mourir, page de titre

© Succession Paul Eluard

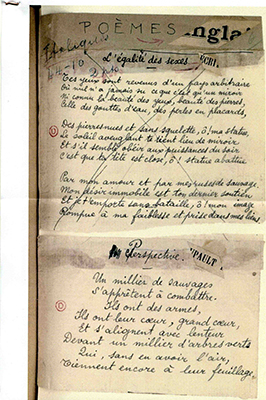

Mourir de ne pas mourir est illustré d’un portrait par Max Ernst en frontispice : un fin tracé sur fond noir. Le livre s’ouvre sur le glaçant « Égalité des sexes » qui détourne un mot d’ordre d’époque pour consacrer l’écart entre l’homme et la femme dans une atmosphère de solitude ; il se ferme sur un poème de dérision, « Les hommes qui changent et se ressemblent… » : trois vers qui mènent à un « Etc… » sans suite. Et puis c’est le silence jusqu’à ce que, l’année suivante, se découvre son défaut.

Mourir de ne pas mourir, page de titre & dédicace

© Succession Paul Eluard

Ajoutons que la Bibliothèque permet de suivre l’histoire de nombreux poèmes depuis le manuscrit en passant par la prépublication. L’une des pièces les plus précieuses à cet égard est la collection de la revue Littérature que conservait André Breton et qu’il avait fait relier par Paul Bonet avec insertion des manuscrits en sa possession. Ainsi le numéro du 15 octobre 1923, « consacré spécialement à la poésie », est-il truffé des manuscrits des poèmes d’Eluard qui y ont trouvé leur première publication.

« L’Égalité des sexes » manuscrit

inséré dans Littérature (BRT 162)

© Succession Paul Eluard et Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Au défaut du silence (1925)

Poignante réalisation que ce livre sans nom d’auteur ni d’illustrateur, sans adresse d’éditeur, dont le titre donne au lecteur l’impression d’entrer par effraction dans le secret d’une relation complexe dont les acteurs sont cachés. De cette confrontation — tantôt problématique, tantôt illuminante — avec la femme, les mutations ont été remarquablement explorées dans le passé par deux études aux cheminements différents et apparemment oubliées par la critique d’aujourd’hui, le patient Liebe und Inspiration im Werk von Paul Eluard d’Heinrich Eglin (1965) et le bel essai thématique « Un Eluard nocturne » donné par Jacques Borel à La Nouvelle revue française en 1967. L’exemplaire de Jacques Doucet (n°1 sur Hollande) est sans équivalent, enrichi qu’il est de plusieurs dessins originaux.

Au défaut du silence, page de titre

© Succession Paul Eluard

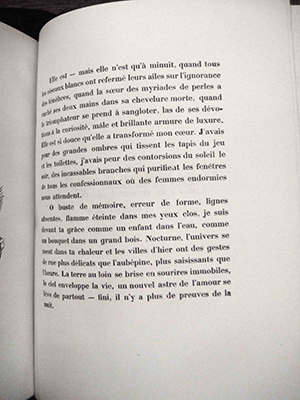

La mise en page de cette publication anonyme est saisissante : Eluard et Max Ernst, chacun avec ses moyens propres, déclinent l’obsession du même visage aimé. Chaque page de gauche est couverte de reproductions de dessins à la plume figurant le visage de Gala sous des angles à peine variés : parfois trois figures, souvent plusieurs s’entremêlent ou se multiplient en germination irrépressible. Sur la page de droite s’inscrit le plus souvent une phrase oraculaire à laquelle l’absence de contexte, le grand blanc régnant sur la page, confèrent une étrange intensité : solitude désespérée du sujet (« Je me suis enfermé dans mon amour, je rêve. »), pouvoir d’illusion de l’amour (« Qui de nous deux inventa l’autre ? »), formulations ambivalentes (« À maquiller la démone elle pâlit. »), mais aussi aveu d’une fascination sans trêve (« Visage perceur de murailles. »). Ce sont aussi quatre admirables poèmes plus massifs, en vers ou en prose, qui viennent rythmer le livre par intervalles : « Ta chevelure d’orange… », « Les lumières dictées… », « Ta bouche aux lèvres d’or… », « Elle est, mais elle n’est qu’à minuit… » : autant de jalons d’une trajectoire qui a pris son départ dans l’insupportable « vide du monde » et qui s’achève dans une fusion heureuse avec le cosmos. Du langage de désolation du début, l’on passe à des phrases à la respiration amplifiée jusqu’à la victoire (provisoire) : « fini, il n’y a plus de preuves de la nuit. »

Au défaut du silence p. 11

© Succession Paul Eluard

Au défaut du silence p. 39

© Succession Paul Eluard

Capitale de la douleur (1926)

Signé le 26 février 1926, le contrat d’édition avec Gallimard annonce L’Art d’être malheureux, titre auquel Eluard va préférer celui de Capitale de la douleur. À une expression qui risque de suggérer une ombre de complaisance, il substitue un titre qui fournit une sorte de scellement topographique à ce qu’il ressent comme un destin. La mise en page est conforme aux pratiques observées à l’époque par Gallimard pour la poésie, le texte des poèmes étant chassé vers le haut de la justification. À la sortie — l’achevé d’imprimer est du 8 septembre — la bande publicitaire qui entoure le volume Allez-y voir vous-mêmes, si vous ne voulez pas me croire. Comte de Lautréamont répète l’injonction sur laquelle se clôt le dernier chant de Maldoror : ainsi, c’est sur une phrase de conclusion rageuse que le lecteur tombe quand il commence le livre.

Le livre rassemble Répétitions, Mourir de ne pas mourir (sans l’épigraphe ni la dédicace à Breton), Les Petits justes (onze courts poèmes dont sept figuraient déjà dans Mourir de ne pas mourir et qui sont ici complétés et numérotés) et une section Nouveaux poèmes. Bien que le titre Au défaut du silence n’apparaisse nulle part, le livre est partiellement intégré à Capitale de la douleur. Seuls les poèmes y sont conservés, incorporés sans intertitre dans Nouveaux poèmes : dans un recueil affichant son nom, Eluard se retient-il de rendre trop visible le plus troublant, le plus intime de la publication anonyme de 1925 ?

Des universitaires, des critiques d’aujourd’hui se sont dits déroutés par ce qu’ils pensent être l’hétérogénéité de Capitale de la douleur. Il est vrai que la parole brève, minimaliste, des pièces de Répétitions semble étrangère à l’intensité lyrique qui respire dans les Nouveaux poèmes. Mais n’est-ce pas justement l’un des pouvoirs singuliers du livre que de faire partager les étapes d’une exploration du langage, d’attirer le lecteur dans des aventures où le poète se découvre ou se perd, de le faire entrer dans une capitale intérieure où la détresse née de la solitude et les ressources de la passion sont soumises à de grandes phases de flux et de reflux ? C’est ce climat mouvementé du livre, ces variations de battement qu’André Breton aimait par-dessus tout. Relisez le prière d’insérer qu’il composa pour Capitale de la douleur et dans lequel, pour finir, il exaltait « les vastes, les singuliers, les profonds, les splendides, les déchirants mouvements du cœur ».

Capitale de la douleur étant inscrit au programme de l’Agrégation 2014, deux matinées avaient été organisées en décembre 2013 à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet par Étienne-Alain Hubert et Marie-Claire Dumas à l’intention des enseignants chargés de la préparation au concours. Organisées avec le soutien de la Direction, ces séances avaient pour objet de présenter un choix de manuscrits et d’éditions originales en rapport avec Capitale de la douleur et conservés à la Bibliothèque, dans l’espoir que leur consultation ultérieure en serait ainsi encouragée.

Ce texte d’Étienne-Alain Hubert, issu de son intervention, avait été mis en ligne sur le site de l’association Doucet Littérature en 2014. Nous remercions vivement Marie-Claire Dumas, responsable du site, de nous avoir permis de le reproduire ici.